10月10日,“能源与文明——科学、艺术与人工智能的未来探索”学术论坛在北京理工大学良乡校区举办。本次论坛汇聚科学、艺术与人工智能的学术探讨,来自多个领域的专家围绕未来能源文明进行跨界对话,碰撞出从“人造太阳”到“宇宙暗物质”,从月球漫步到数字人再到虚拟仿真的创想火花。本次论坛由北京理工大学设计与艺术学院副院长张帆主持。

北京理工大学设计与艺术学院党委书记何骁威致欢迎辞。他表示“能源与文明”这一议题关乎人类未来,北京理工大学有责任促进艺术与科技的交叉创新,激发公众对未来能源形态与文明发展的思考。

能源与文明展览总策划、合肥综合性国家科学中心能源研究院科学艺术联合实验室创始人吴征分享了“能源与文明”展览的策展初衷,她阐释了科学与艺术融合的重要意义,介绍团队如何通过跨界合作将晦涩的前沿科学转化为生动的体验,希望借助论坛进一步推动全民科普,启发大众对未来的想象。

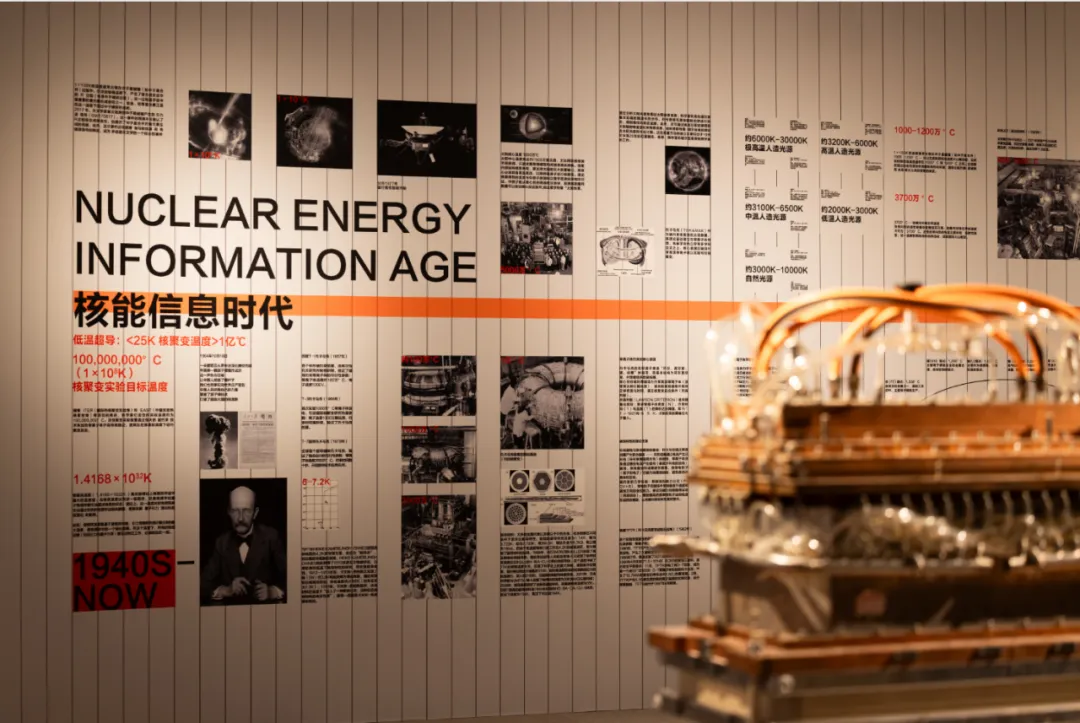

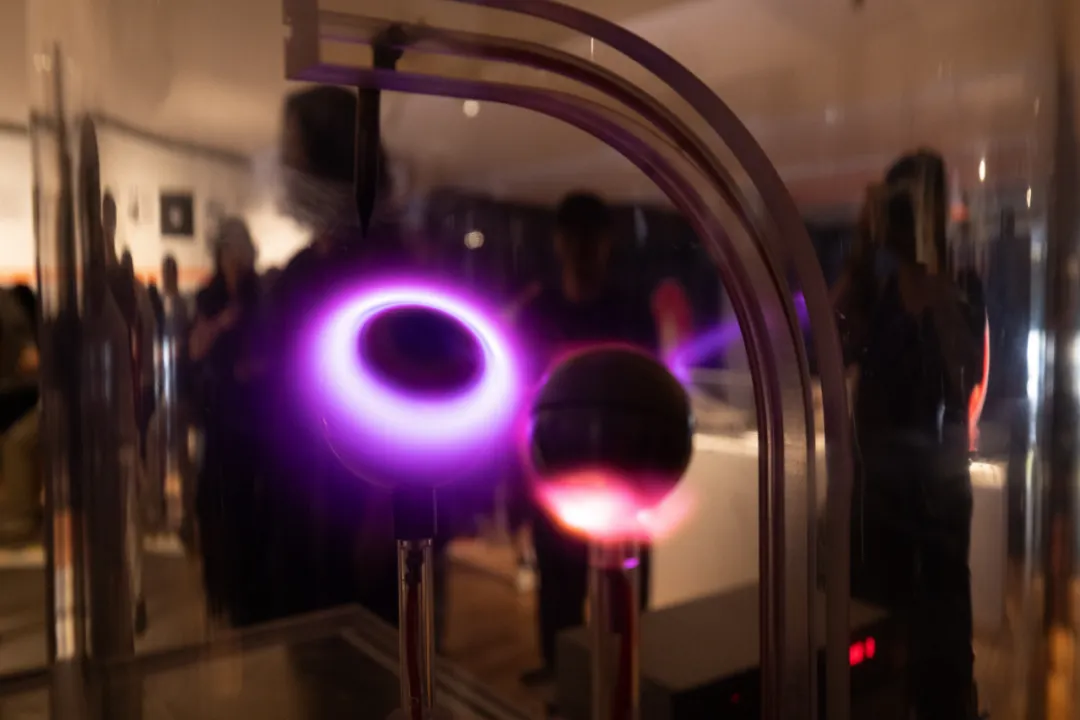

能源与文明展览策展人、北京理工大学设计与艺术学院博士生沈星逸介绍道,展览由中央美术学院、合肥综合性国家科学中心能源研究院与合肥市政府联合主办,凭借能源研究院科学艺术联合实验室资源优势将核聚变科学家与当代艺术家融合在一起,通过跨学科视角让“人造太阳”变得可感可视。展览现场打造了等离子体闪电、人造极光、海水等装置并呈现大量重要科学设备装置,开创性梳理能源变革与人类文明进程映射关系相关文献,同期举办数场高峰论坛、科普活动和艺术表演。“这是科学与艺术真正走到一起的一次尝试,希望观众能从中看到未来的能量,也看到人类文明的新想象。”

合肥综合性国家科学中心能源研究院副研究员渠承明以《“人造太阳”的现状和未来》为题开展报告,分享可控核聚变研究的最新进展和前景展望。“人造太阳”所指的核聚变技术作为人类终极能源,被形象地解读为有望“一劳永逸解决人类能源问题”的未来方案。

北京理工大学物理学院副教授张博聚焦量子电子学与暗物质探测领域,讨论前沿科技对于未来能源与文明发展的意义。他从自身科研出发,介绍了量子技术等尖端科学的跨领域应用如何为能源革命提供新思路,用通俗比喻启发听众思考科技创新对人类社会的深远影响。

山东大学威海前沿交叉科学研究院教授、山东大学科学智能研究院院长刘健以聚变能源 、 人工智能、 太空探索三个切入点,分享了人工智能在科学探索中的突破性作用。他以可控核聚变研究为例,说明了如何利用“科学智能”手段提升聚变模拟和装置控制的效率与精度,实现对超高温等离子体的智能调控。

北京理工大学光电学院教授翁冬冬线上分享了超写实数字人(Digital Human)技术在演艺和虚拟空间中的创新应用。展示了团队通过先进计算机图形技术对真人外貌表情的高度还原,实现了高精度的虚拟数字人,并阐述了数字人在未来艺术表演、影视制作以及元宇宙互动中的无限可能。

北京理工大学设计与艺术学院教授、工信部工业制造艺术创新设计重点实验室副主任姜可通过北京冬奥会开幕式仿真、三星堆考古沉浸式交互等项目分享,展示了数字技术在文化遗产保护和大型活动中的创新实践。姜可表示,融合虚拟现实等技术手段可以赋予传统文化全新的生命力,为观众带来身临其境的体验,彰显出艺术与科技融合对未来文明形态的独特价值。

能源与文明——科学艺术·聚变未来

中央美术学院、合肥综合性国家科学中心能源研究院、合肥市人民政府主办,合肥综合性国家科学中心能源研究院科学艺术联合实验室、大太阳(合肥)文化科技有限公司承办,北京理工大学设计与艺术学院、工业制造艺术创新设计工业和信息化部重点实验室等单位协办,联合推出大型科普展览“能源与文明——科学艺术•聚变未来”于2025年9月14日在中央美术学院美术馆隆重开幕。

此次展览受到科学领域、艺术领域的广泛关注,同时列入2025年全国科普月系列活动、2025年北京国际设计周系列活动、2025年第三届中国(合肥)国际科学艺术周系列活动。

作为国内首个以“可控核聚变”为主题的美术馆级科学艺术展览,展览汇聚了核聚变领域的顶级科学家与艺术界领军人物。通过跨学科的视角,展览将科学成果与当代艺术表达方式相结合,其展示方式不仅实现了科学与艺术的双向激发,还让观众通过沉浸式体验,直观地感受到能源的无限潜力,激发人们对未来能源时代的想象与思考。